Il conflitto tra macchina e uomo: dalla Rivoluzione industriale a quella digitale

Sul finire del XVIII secolo, la Gran Bretagna divenne l’epicentro globale di quella trasformazione delle strutture produttive meglio nota come “rivoluzione industriale”. Senza alcun dubbio, è possibile affermare che tale fenomeno è stato uno degli eventi più importanti della storia dell’umanità. Fu in quel periodo, infatti, che vennero a crearsi le basi per gli sviluppi socioeconomici che hanno modificato radicalmente le caratteristiche del genere umano. Nel giro di pochi decenni, le società europee sono passate da ritmi e stili di vita prevalentemente agricoli a organizzazioni via via più tecnologiche.

Una tra le trasformazioni più evidenti ha riguardato il ruolo dell’essere umano nel complesso delle attività produttive. Le precondizioni venutesi a creare in Gran Bretagna a cavallo tra Settecento e Ottocento – come, ad esempio, la promozione dell’iniziativa privata, lo sviluppo della ricerca scientifica, l’approvvigionamento di risorse su scala globale e lo sviluppo di un’economia estrattiva dinamica e organizzata – facilitarono la creazione di un mercato talmente florido da poter garantire senza problemi l’assorbimento di nuovi prodotti[1].

Tale processo fu agevolato dall’introduzione di macchinari sempre più sofisticati dal punto di vista tecnologico. A questo proposito, è utile pensare a ciò che accadde all’industria tessile tra il 1760 e il 1780. Nel 1764, James Hargreaves, un carpentiere di Blackburn, inventò la giannetta, ovvero una macchina filatrice che permetteva a un solo operaio di azionare contemporaneamente otto fusi (strumenti che permettono di trasformare, tramite una torsione, le fibre in filati). Nel 1768, Richard Arkwright, un barbiere analfabeta esperto di meccanica, brevettò il primo filatoio ad acqua per convertire il cotone grezzo in fibre. La scoperta più rilevante fu però quella di James Watt, il quale, tra il 1765 e il 1781, si rese protagonista dell’invenzione della macchina a vapore, con conseguenze strabilianti sulla disponibilità di energia. Grazie alla scoperta di Watt, l’industria del carbone andò incontro a uno sviluppo tale da permettere la meccanizzazione del comparto agricolo e la trasformazione di quello infrastrutturale[2].

Di lì a poco, la Gran Bretagna fu in grado di esportare la rivoluzione industriale in tutto il mondo, grazie, in particolar modo, alle scoperte tecnologiche che investirono il mondo dei trasporti. Nel 1807, l’americano Robert Fulton elaborò il primo vaporetto installando un motore a vapore per azionare le pale poste ai lati dell’imbarcazione; il 17 agosto 1807, una folla di spettatori si riunì lungo le sponde dell’Hudson per assistere alla prima traversata del battello di Fulton da New York ad Albany[3]. Nel 1814, invece, l’inglese George Stephenson diede una svolta epocale al settore dei trasporti presentando la prima locomotiva della storia, a cui, nel 1825, fece seguito Active, un veicolo ferroviario che Stephenson fece transitare sulla linea ferrovia Stockton-Darlington, la prima della storia[4].

Tutte queste scoperte determinarono un aumento della ricchezza senza precedenti, ma a beneficiarne furono le classi più agiate e i capitali più consistenti. Questo strabiliante sviluppo tecnologico portò, poi, a un’organizzazione della vita lavorativa del tutto avulsa dal contesto agricolo in cui l’umanità aveva vissuto fino a pochi decenni prima. L’introduzione di efficienti macchinari per la produzione su larga scala determinò la concentrazione massiccia dei lavoratori all’interno delle fabbriche, che divennero il centro nevralgico delle attività produttive, con regole, ritmi e orari ben definiti.

Tuttavia, la rivoluzione industriale comportò anche notevoli problemi di carattere sociale. L’uso più insistente di macchinari altamente produttivi portò alla perdita di un gran numero di posti di lavoro. Il sistema produttivo smise di essere incentrato sul possedimento di grandi proprietà terriere, determinando l’emersione di una borghesia economicamente molto potente e dotata di una prima vera coscienza di classe. I costi sociali di questa trasformazione si rilevarono esorbitanti: la meccanizzazione del lavoro causò una spaccatura netta tra capitalisti e forza lavoro. I lavoratori manuali si riversarono nelle città e iniziarono a vivere in condizioni disumane, all’interno di fabbriche malsane e dormitori sovraffollati privi di qualsiasi norma igienica.

Oltre al drastico peggioramento delle condizioni di vita di decine di migliaia di lavoratori, la rivoluzione tecnologica che sconvolse l’Occidente fece emergere, per la prima volta nella storia dell’umanità, le conseguenze del primato della meccanizzazione a discapito della specializzazione della forza lavoro. La produzione priva di regolamentazione, unita all’assenza di una benché minima forma di tutela giuslavoristica dei lavoratori, determinò da un lato un’esponenziale crescita della ricchezza, dall’altro un generale deterioramento della qualità della vita degli operai.

La problematica fu perfettamente sintetizzata da Robert Owens, noto industriale del periodo, che fu tra i primi a postulare l’importanza dell’associazionismo tra i lavoratori. Owens disse infatti che la diffusione delle manifatture, fondata su un principio del tutto sfavorevole alla felicità individuale, nel lungo periodo avrebbe potuto generare effetti sociali drammatici se il governo non fosse stato in grado di mediare tra la borghesia capitalista e la neonata classe operaia.

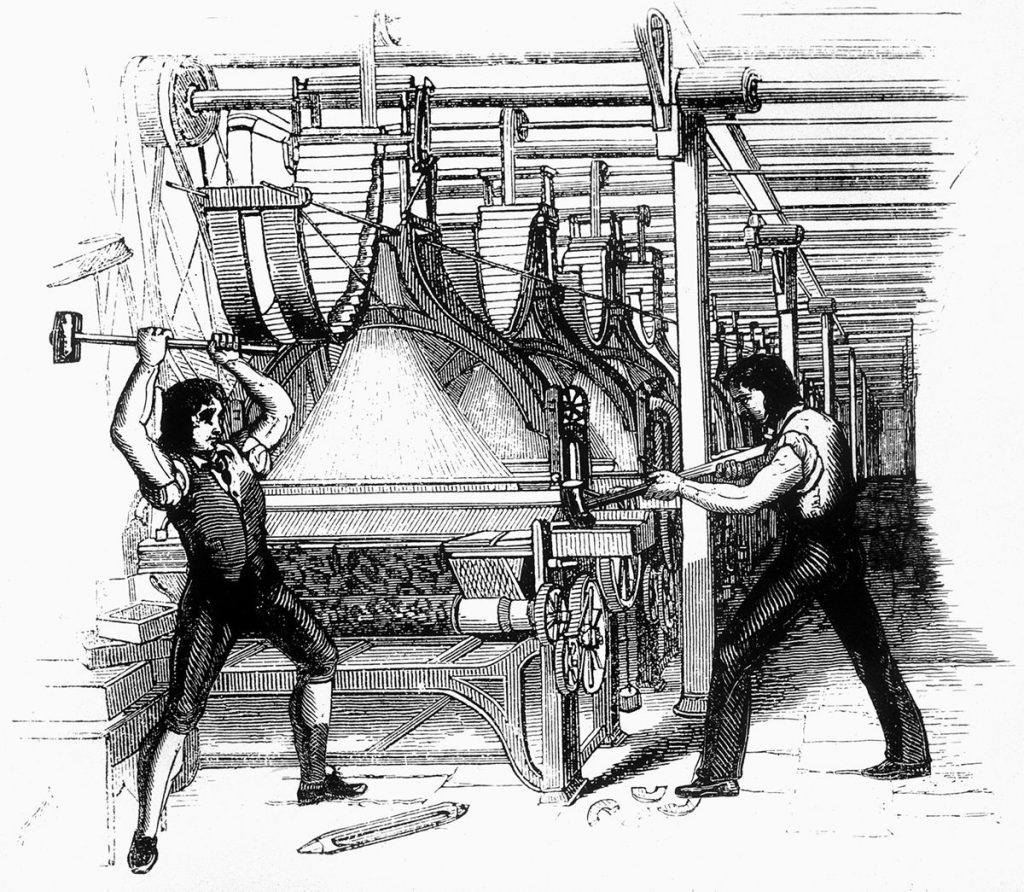

Fu in questo contesto che emersero i primi movimenti di protesta operaia. Il 12 aprile del 1811 centinaia di operai assaltarono la fabbrica di filati di William Cartwright nel Nottinghamshire per protestare contro il primato delle macchine, lo sfruttamento e l’alienazione a cui erano sottoposti. In virtù del Framebreaking Bill, una legge introdotta per punire gli atti vandalici nei confronti dei macchinari produttivi, centinaia di persone finirono a processo e tredici lavoratori furono addirittura condannati a morte. Nella Camera dei Lord si alzò soltanto una voce contraria: quella di Lord Byron. Una volta lasciato il Regno Unito, il grande poeta inglese scrisse persino un poema in onore dei rivoltosi, soprannominati “luddites” (luddisti) a causa della loro vicinanza alle rivendicazioni di Ned Ludd, un operaio che nel 1779 avrebbe distrutto un telaio per protestare contro il primato della tecnologia sui muscoli[5].

Luddisti che distruggono un telaio all’interno di una fabbrica inglese. Fonte: Chris Sunde/Wikimedia Commons

Sono trascorsi 257 anni dall’introduzione del primo telaio meccanizzato, eppure, alla soglia della quarta rivoluzione industriale, le problematiche emerse in Occidente tra Settecento e Ottocento sembrano riemergere in tutta la loro rilevanza: cambiano le forme e il contesto, questo è chiaro, tuttavia i timori che oggi attanagliano una grossa fetta di società sembrano essere gli stessi che avevano spinto i seguaci di Ned Ludd a distruggere i macchinari tessili nel 1811.

Ma dal momento che ogni rivoluzione tecnologica comporta una rapidità evolutiva sempre maggiore, i timori relativi agli effetti degenerativi della digitalizzazione sono accompagnati dall’impellenza di trovare soluzioni a un cambiamento così veloce da risultare addirittura impalpabile. In questo senso, basterebbe riflettere sull’effetto che i social network hanno avuto in settori professionali, quali il marketing o la vendita al dettaglio, per avere un’idea della rapidità con cui la digitalizzazione sta modellando il presente.

Facebook, che era nata come piattaforma per aggregare gli studenti di diversi campus e dormitori, nel giro di pochi anni si è tramutata in uno dei più fruttuosi luoghi virtuali dedicati agli scambi commerciali ad alta frequenza. Raccogliendo ed elaborando i dati relativi agli utenti, Facebook è in grado di offrire ai propri iscritti degli annunci pubblicitari mirati a invogliarli ad acquistare nuovi beni, beni che sono pubblicizzati dalle aziende che acquistano spazi sulla piattaforma.

Un sistema, quest’ultimo, estremizzato da un’altra delle aziende controllate da Mark Zuckerberg: Instagram. Quest’ultimo, nato da un’idea di Kevin Systrom, è stato capace di generare la figura dell’influencer, che consiste in una persona talmente popolare da riuscire a influenzare i comportamenti e le scelte di consumo degli utenti[6]. La diffusione di questa nuova tipologia di scambi commerciali, più immediati, accattivanti e personalizzabili sulla base dei gusti e delle preferenze espresse dagli utenti, ha determinato una trasformazione radicale del marketing, al punto da rendere quasi obsoleto uno dei capisaldi dell’economia consumistica, vale a dire la pubblicità.

I timori relativi alla rapidità della rivoluzione digitale trovano conferma nelle previsioni riguardanti il futuro di molte figure professionali. Da un’analisi del “Forum sul lavoro del futuro e le nuove competenze”, organizzato nel 2019 dal Sole 24Ore in collaborazione con la società di consulenza EY, è emerso infatti che, in soli cinque anni, i lavoratori dovranno fronteggiare la trasformazione di circa il 60% delle mansioni[7]. Le motivazioni di tale cambiamento riguardano da un lato la necessità di aggiornare le proprie competenze in termini digitali, dall’altro il sempre maggiore ricorso a sistemi di intelligenza artificiale. Questi ultimi sono elementi che, come era accaduto agli albori della Rivoluzione industriale, riportano a galla il mai sopito conflitto tra macchine e forza lavoro.

Nel 2017, in un articolo apparso sul Guardian, Arwa Mahdawi stilava una lista dei lavori più a rischio per i prossimi vent’anni. Con l’introduzione di macchinari dotati di sistemi di apprendimento automatico è ragionevole aspettarsi che figure professionali come gli operatori di call center, i funzionari assicurativi o di banca, i cassieri, gli autisti o il personale dei fast food siano destinate a scomparire nel giro di due decenni[8]. Considerando il gran numero di persone che al giorno d’oggi svolgono questi lavori, è chiaro che una simile evoluzione potrebbe sancire una vera e propria emergenza sociale.

Però è bene specificare che non tutti i lavori che oggi alimentano l’economia globale sono destinati a sparire. Molto più semplicemente, essi subiranno una radicale ridefinizione. Il problema, infatti, non riguarda la scomparsa di specifiche figure professionali, ma la capacità dei lavoratori di sviluppare competenze tali da poter affrontare la transizione senza “spargimenti di sangue”. In questo senso, la rapidità dei cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale pone un problema di gestione dei processi, prima ancora che di sopravvivenza.

Quali strategie adottare per proteggere i lavoratori?

A porre l’attenzione sulla necessità di gestire la quarta rivoluzione industriale in maniera tale da garantire la tutela delle categorie più deboli è stato anche Roberto Cingolani. Secondo il ministro della Transizione Ecologica il cambiamento in atto, se non regolamentato, potrebbe sancire la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro[9]. La storia della prima Rivoluzione industriale in questo senso è paradigmatica: permettere agli ingranaggi della transizione tecnologica di girare liberamente, senza assicurare tutele di alcun tipo, potrebbe determinare una crisi sociale per certi versi simile a quella verificatasi durante la meccanizzazione delle attività produttive di fine Settecento, al netto delle tutele sindacali ancora valide e influenti.

Da questo punto di vista, un ruolo fondamentale dovrà essere svolto proprio dalle istituzioni. La storia insegna infatti che il miglioramento delle condizioni dei lavoratori è avvenuto allorquando la sinergia tra forze politiche e corpi intermedi si è fatta via via più concreta. Nella seconda metà dell’Ottocento, lo sviluppo del diritto del lavoro ha trovato una prima applicazione pratica nel momento in cui lo Stato ha iniziato a interpretare il ruolo di mediatore nello scontro tra capitalisti e classe operaia, andando a riconoscere progressivamente maggiori diritti ai lavoratori, senza impoverire l’influenza dell’imprenditoria privata.

Tuttavia, per giungere alle prime timide forme di tutela lavoristica ci sono voluti circa cento anni, e basterebbe leggere un qualsiasi romanzo di Dickens, Verga o Zola per capire quali conseguenze questo ritardo possa aver generato sulla popolazione. Ciononostante, ancora oggi, ciò che sembra sfuggire alla classe politica è proprio la necessità di introdurre nell’immediato forme di tutela che possano scongiurare un disastro sociale. Questo perché, sia la destra che la sinistra sembrano concordare sul fatto che gli effetti più negativi della digitalizzazione possano trovare soluzione nel lungo periodo. Da un lato vi è l’idea liberista secondo cui la digitalizzazione del mercato porterà automaticamente alla nascita di nuove professioni e quindi alla piena occupazione; dall’altra, invece, vi è la convinzione progressista che vede nell’intelligenza artificiale uno strumento al servizio dell’umanità, capace di generare benessere e di annullare il conflitto sociale[10]. Questi due approcci appaiono ancora meno funzionali considerando la rapidità con cui la digitalizzazione sta modificando l’attuale sistema socioeconomico.

Tuttavia, per scongiurare una crisi sociale nel breve-medio termine, è auspicabile che lo Stato metta in campo interventi strutturali che possano frenare gli effetti più negativi della rivoluzione digitale. Relativamente a ciò, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sembrerebbe aver compreso come, di fronte a sfide epocali, l’unico attore in grado di garantire il maggior numero di risorse possibili per il bene della collettività sia proprio lo Stato[11]. A fargli eco, la Commissione Europea guidata da Ursula Von Der Leyen, decisa, per esempio, a introdurre normative che possano circoscrivere l’immenso potere dei colossi del web[12].

Tra tutti gli interventi volti ad a rendere meno traumatica la transizione digitale, uno dei più impellenti è senza dubbio l’aggiornamento dei programmi di istruzione e formazione. Nel 2019, un’analisi dell’OCSE ha rilevato che, su ventinove Paesi analizzati, l’Italia si è posizionata al terzo posto per numero di analfabeti digitali. Tradotto vuol dire che solo il 21% della popolazione italiana avrebbe “le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia in società sia sul posto di lavoro”[13]. Ad allarmare sono anche i risultati di nazioni quali Francia, Regno Unito e Stati Uniti, anch’esse collocate nella parte bassa della classifica, a dimostrazione di come l’analfabetismo digitale sia una problematica che accomuna le maggiori economie mondiali.

In sintesi, l’analisi impietosa dell’OCSE certifica la necessità di investire in un programma di aggiornamento dei sistemi di istruzione e formazione. Di fronte a una rivoluzione inarrestabile, che procede rapidissima, i programmi scolastici e universitari dovrebbero essere aggiornati per garantire agli studenti la conoscenza dei principali strumenti digitali, senza tralasciare tutti gli insegnamenti utili per comprendere il mondo in cui essi vivono, come la matematica, le scienze, la storia, la geografia e la filosofia.

In particolar modo, a dover subire un radicale processo di adattamento dovranno essere i programmi universitari. L’offerta formativa tecnologica non potrà più essere appannaggio esclusivo delle facoltà scientifiche, dal momento che la digitalizzazione investirà prepotentemente anche l’ambito umanistico. Basti pensare al ruolo che potrebbero avere i laureati in Linguistica nell’implementazione di meccanismi di memoria conversazionale per i dispositivi di intelligenza artificiale, oppure al contributo che i filosofi saranno chiamati a dare nel dibattito riguardante le implicazioni etiche dell’ingegneria genetica.

Per preparare al meglio la futura classe lavorativa e dirigente, le università dovranno inserire all’interno del proprio ciclo di studi un semestre dedicato esclusivamente ai corsi professionalizzanti. In tal modo, gli studenti avrebbero la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro con un bagaglio di competenze utili a rispondere efficacemente alla domanda di lavoro. Oltretutto, con un sistema di questo tipo, gli studenti e le loro famiglie potrebbero scongiurare l’indebitamento a cui sono spesso sottoposti per accedere ai master di primo livello erogati da istituti privati[14]. Si tratta di una soluzione perequativa che garantirebbe a tutti l’accesso a una formazione di alto livello, capace di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro fin dalle primissime fasi di carriera.

Ma l’adattamento della formazione non dovrà riguardare esclusivamente i più giovani. Sarà ancora più importante implementare, all’interno di aziende e centri per l’impiego, la cultura della formazione continua. Spesso derubricata a spreco di tempo e risorse[15], la formazione aziendale rappresenta uno degli strumenti più utili per integrare i lavoratori all’interno dei processi di trasformazione organizzativa. Questo potrebbe essere ancor più veritiero alla luce degli sviluppi professionali del prossimo futuro, dal momento che la rapidità della digitalizzazione non potrà che essere gestita mediante l’introduzione di programmi di formazione differenziati a seconda delle caratteristiche anagrafiche e professionali dei dipendenti.

In tal modo, le aziende potranno fornire alla propria popolazione aziendale competenze di base per fronteggiare l’automazione dei processi, tenendoli costantemente aggiornati. Naturalmente, tutto ciò potrà essere agevolato dall’aggiornamento dei sistemi formativi erogati: non più corsi in aula di intere giornate, ma micro-lezioni fruibili sotto forma di podcast, tutorial o videogiochi (sfruttando il crescente ricorso alla gamification[16]).

Tuttavia, l’implementazione di una cultura dell’apprendimento costante si rivelerà ancor più cruciale per i lavoratori disoccupati. Da questo punto di vista, i centri per l’impiego saranno chiamati a giocare un ruolo fondamentale. Allo scopo di aggiornare le competenze dei lavoratori in cerca di una nuova occupazione, sarà essenziale istituire, all’interno degli uffici per l’attuazione delle politiche del lavoro, corsi di formazione aggiornati, tramite i quali garantire ai lavoratori meno qualificati le competenze necessarie per essere reintegrati all’interno di un mercato del lavoro sempre più automatizzato.

Tali corsi di formazione dovranno essere erogati da specialisti della formazione e dovranno vincolare il discente all’ottenimento di specifici attestati. Anche in questo caso, per venire incontro alle esigenze dei singoli utenti, i corsi professionalizzanti dovranno essere fruibili su dispositivi digitali, sotto forma di micro-lezioni, per poterne assicurare l’esecuzione in qualsiasi momento.

Il reddito di base universale: una rendita incondizionata per ridurre la povertà

Ciononostante, la formazione non potrà essere l’unica strategia per assorbire l’inevitabile contrazione occupazionale che la digitalizzazione comporterà. Purtroppo, sebbene in maniera impercettibile, l’incubo della disoccupazione come effetto dell’automazione è già realtà. A titolo puramente esemplificativo, basti pensare che nel 2016 l’azienda cinese Foxconn ha deciso di sostituire circa sessantamila dipendenti con dei robot più economici e performanti[17]. Quello cinese rappresenta certamente un caso limite, ma permette di capire quanto la problematica occupazione relativa alla digitalizzazione sia già presente a livello globale.

A tal proposito, per osservare le conseguenze che l’automazione potrebbe avere sul tessuto occupazionale occidentale, basterebbe analizzare i dati riportati in uno studio di quattro ricercatori olandesi intitolato “Automatic Reaction – What Happens to Workers at Firms that Automate?”. Utilizzando le informazioni relative ai processi di automazione avvenuti tra il 2000 e il 2016 all’interno di migliaia di aziende olandesi, gli autori dello studio sono riusciti a determinare che l’introduzione di macchinari più sofisticati ha causato, per i dipendenti, una riduzione del salario pari all’11%[18].

Ciò vuol dire che l’automazione non determinerà una perdita improvvisa di posti di lavoro, ma eroderà progressivamente il tessuto occupazionale a colpi di demansionamenti, pensionamenti anticipati e riduzione del monte ore lavorate. Basti pensare alle conseguenze che gli iPad o gli schermi elettronici hanno avuto per i camerieri dei ristoranti, oppure a quanto accaduto agli operatori di banca in seguito alla digitalizzazione dei servizi. È molto probabile, quindi, che lo scenario apocalittico descritto da molti autori fantascientifici non si avveri da un momento all’altro, bensì gradualmente; il che permetterebbe di adottare corrette misure di contenimento per rendere meno drammatico il passaggio dalla società analogica a quella digitale.

Tra le soluzioni, una delle più interessanti potrebbe essere l’istituzione del reddito di base universale[19]. Benché possa apparire una proposta utopistica, in realtà garantire periodicamente un reddito per far fronte alle necessità primarie degli individui permetterebbe di proiettare i lavoratori meno qualificati nel mondo automatizzato, in un modo più sostenibile dal punto di vista socioeconomico. Se lo sviluppo dell’intelligenza artificiale dovesse soddisfare le aspettative in termini di efficacia e rapidità, è chiaro che ci saranno progressivamente meno mestieri ad appannaggio esclusivo dell’essere umano, e che questi potrebbero essere per lo più di tipo concettuale, quindi riservati a una minuscola porzione di individui.

Stando così le cose, l’istituzione di un reddito di base universale appare come una soluzione inevitabile, dal momento che vi sono poche possibilità che il progresso tecnologico possa essere invertito o arrestato. Una misura di questo tipo permetterebbe di evitare il reiterarsi di episodi di estrema povertà come quelli verificatisi all’indomani della prima Rivoluzione industriale.

In ogni caso, è difficile prevedere come evolverà il mondo del lavoro e quali saranno le conseguenze socioeconomiche dell’automazione. Lo scenario più probabile prevede che la transizione digitale causerà la distruzione di moltissimi posti di lavoro, così come la creazione di nuovi mestieri. Se c’è una lezione che la storia ottocentesca ha tramandato è che la deregolamentazione del mercato tecnologico rischia di generare enormi sacche di povertà e diseguaglianze più marcate. Da questo punto di vista, una dialettica tra iniziativa privata e welfare di Stato appare l’unica strada percorribile per trovare una soluzione pragmatica a un fenomeno cruciale per i futuri sviluppi dell’umanità, quale è la digitalizzazione. Per tutti questi motivi, la formazione continua e il reddito universale appaiono come le due iniziative fondamentali per scongiurare una catastrofe sociale.

Alessandro Lugli per www.policlic.it

Fonti e riferimenti bibliografici

[1] Treccani, voce Rivoluzione Industriale, in “Treccani” (consultato in data 17 luglio 2021).

[2] Ibidem.

[3] Greelane, Biografia di Robert Fulton, inventore del battello a vapore, in “Greelane”, 6 dicembre 2019 (consultato in data 17 luglio 2021).

[4] Sapere.it, Stephenson, George, in “Sapere.it” (consultato in data 17 luglio 2021).

[5] A. Pizzichini, Il mondo dopo la rivoluzione tecnologica, in “L’intellettuale dissidente”, 24 maggio 2020 (consultato in data 18 luglio 2021).

[6] Treccani, voce Influencer, in “Treccani” (consultato in data 24 luglio 2021).

[7] F. Barbieri e M. Prioschi, Nei prossimi 5 anni cambieranno 6 lavori su 10. Ecco come, in “Il Sole 24Ore”, 1 luglio 2019 (consultato in data 24 luglio 2021).

[8] A. Mahdawi, What jobs will still be around in 20 years? Read this to prepare your future, in “The Guardian”, 26 giugno 2017 (consultato in data 24 luglio 2021).

[9] Linkiesta, Il costo del green: solo una transizione ecologica graduale eviterà il bagno di sangue, dice Cingolani, in “Linkiesta”, 20 luglio 2021 (consultato in data 10 agosto 2021).

[10] Ibidem.

[11] C. Rocca, Una sinistra liberale: Biden vuole ricostruire l’America, salvare il pianeta e tenere a bada la Cina (ecco un programma riformista), in “Likiesta”, 12 aprile 2021 (consultato in data 24 luglio 2021).

[12] P. Male, Come Italia, Ue, Usa e Cina si stanno muovendo sulle Big Tech, in “Formiche.net”, 24 febbraio 2021 (consultato in data 24 luglio 2021).

[13] Tom’s Hardaware, Analfabeti digitali: secondo l’OCSE l’Italia il terzo Paese peggiore su 29 analizzati, in “Il Fatto Quotidiano”, 10 maggio 2019 (consultato in data 24 luglio 2021).

[14] F. Florio, Generazione debito: i giovani italiani vivono una vita a noleggio, tra rate da pagare e crediti insoluti – I dati, in “Open”, 20 luglio 2019 (consultato in data 1 agosto 2021).

[15] A. Albertin, Corsi di formazione per disoccupati: spreco di soldi pubblici e nessun risultato, in “Il Giornale”, 13 marzo 2017 (consultato in data 25 luglio 2021).

[16] F. Fantini, Gamification: ruolo decisivo in impresa e nella formazione aziendale, in “Digital Dictionary”, 12 giugno 2020 (consultato in data 25 luglio 2021).

[17] J. Wakefield, Foxconn replaces ‘60,000 factory workers with robots’, in “BBC”, 25 maggio 2016 (consultato in data 25 luglio 2021).

[18] J. Bessen, M. Goos, A. Salomons e W. van der Bergen, Automatic Reaction – What Happens to Workers at Firms that Automate?, “BU School of Law”, febbraio 2019, p. 1.

[19] G. Grimalda, Un reddito globale di base: perché serve e si può fare, in “Avvenire”, 24 aprile 2021 (consultato in data 25 luglio 2021).

FONTE: https://www.policlic.it/la-grande-sfida-della-rivoluzione-digitale/

%201.jpg)

Commenti

Posta un commento

Partecipa alla discussione